日本の遊園地が生き残るための3つの道 ー 遊園地はなぜ潰れるのか Part 7

こんにちは、ricebag(@ricebag2)です。

この記事は、なぜ日本の遊園地は次々に潰れていくのか、というお話を経済面、人々からのイメージ、遊園地マニアとしての意見などを交えつつご紹介していくシリーズの第7回。

前回までに、日本の遊園地は新規投資が出来ないほどに余力がないこと、需要に対して供給が多すぎることなどを見てた上で、遊園地が生き残るためにはこれまで来場者が少なかった層も積極的に集客していかなければならない、ということを明らかにしました。

今回は、それでは新たな層を集客していくためにどうすれば良いのか、ということを考えていきます。

売上アップに向けたルールとして、前回までと同様に投資はナシあるいは限りなく低額、値上げはナシという制約を課します。

遊園地の規模は

総アトラクション数: 30

そのうち、

- 大型コースター: 1機

- 中型コースター: 1機

- 50 m級観覧車: 1機

- 大型絶叫マシン: 4機

といった感じで考えています。「東武動物公園」の遊園地部分、「としまえん」、「ひらかたパーク」くらいの規模。

1. 前例に学ぶ

具体策に入る前に、まずは改革によって集客増に成功した前例、成功しそうな例を見ていくことにしましょう。

何も5,000円払って1日中滞在してくれる方だけが遊園地のお客さんではありません。

来園してコースター2つだけ乗って、2,000円落として帰ってくれればそれはそれで立派なお客さん。

もともと1日滞在してくれている方々はそのままに、新たにこうしてちょっとだけ遊んでいってくれる方を呼び込むことができれば、大幅な売上アップに繋げられる可能性があるのです。

実は日本国内でも、こうした方針に舵を切った遊園地があります。

その代表例が「東京ドームシティアトラクションズ」でしょう。そもそもは後楽園ゆうえんちという従来型の遊園地でしたが、一時閉園して全面リニューアル。

その結果、温泉施設とショッピング施設を併設し、入場無料かつショッピング施設直結でアトラクションに乗車できる都市型遊園地が出来上がりました。

ここは丸一日遊園地で遊ぶお客さんよりも、ショッピングなどを楽しみつつ「サンダードルフィン」などの主要アトラクションに1つ2つ乗るお客さんが多いのではないでしょうか。

「1日遊園地で遊ぶぞ」というお客さんだけでなく、ふらっと立ち寄ったお客さんにもお金を落としてもらえる、良い戦略です。

ただし、これは立地が良いからこそなせる業。

一方で、もう1つ、立地が悪いながらも「ちょい遊び」用途に対応しようとしている遊園地があります。

それが「富士急ハイランド」。2018年に入園料無料化で話題となりました。

もともとは丸一日使わないと遊びきれない、大型コースター満載の遊園地なのですが、遊園地だけを求めていくにはアクセスの悪い立地。

その一方で、周辺には富士山・河口湖周辺の観光施設がたくさんあります。

そうした施設に遊びに来たお客さんを、1時間2時間だけでも呼び込み、アトラクションに1つ2つ乗車してもらう。そのための入園無料化でしょう。

遊園地に1日使いたくはないけど、目玉アトラクションだけは乗ってみたい、というお客さんも取り込める戦略です。更に時間節約のために「絶叫優先券」も購入してくれれば、そこそこの客単価も稼げる。これはこれで、しっかりと儲けることを志向した戦略なのです。

2. 戦略1: 近隣から集客する

さて、それではこうした戦略が取りにくい、住宅街近くの遊園地はどうすれば良いのでしょうか。

狙いたいのは、これまでに対象となってこなかったような社会人現役年代~高齢者層。

ベストなのは、平日昼間に高齢者層を取り込み、平日夕方~夜と週末にかけて現役層を取り込むことです。

時間帯や曜日はひとまず置いておいて、ターゲットに合わせた戦略を考えてみましょう。

現役層を取り込むためには、イメージの転換が重要です。

現役層のうち、外出を頻繁にする層は現実にどのようにして余暇を過ごしているのか考えてみましょう。平日であれば例えばジムやヨガ等での運動、英会話や料理教室などの自己啓発等。休日であれば、それこそそれぞれの趣味を中心に過ごしているのではないでしょうか。

こうした方のうち、特定の、いわゆる「意識高い」方へのアプローチになってしまいますが、「メンタルヘルスコントロール」や「アンガーマネジメント」などの手段の1つとして、絶叫マシンなどを訴求していく、という方法が考えられます。要するにストレス発散の言い方を変えただけです。多少の講演会等の実施、広報は必要になってしまいますが。

あるいは「趣味の場」としての遊園地をアピールしていく。乗り物のマニアックな側面をアピールしていく方法です。この点は遊園地が頑張ることでも無いような気もしますので、当ブログが頑張っていきます。

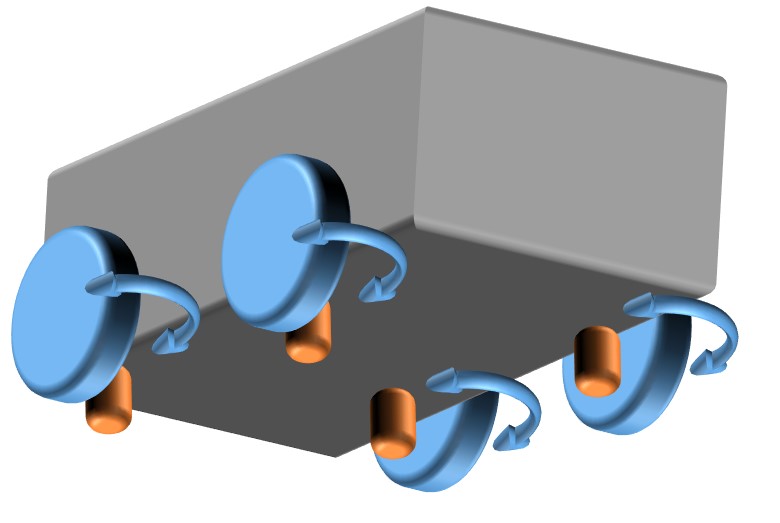

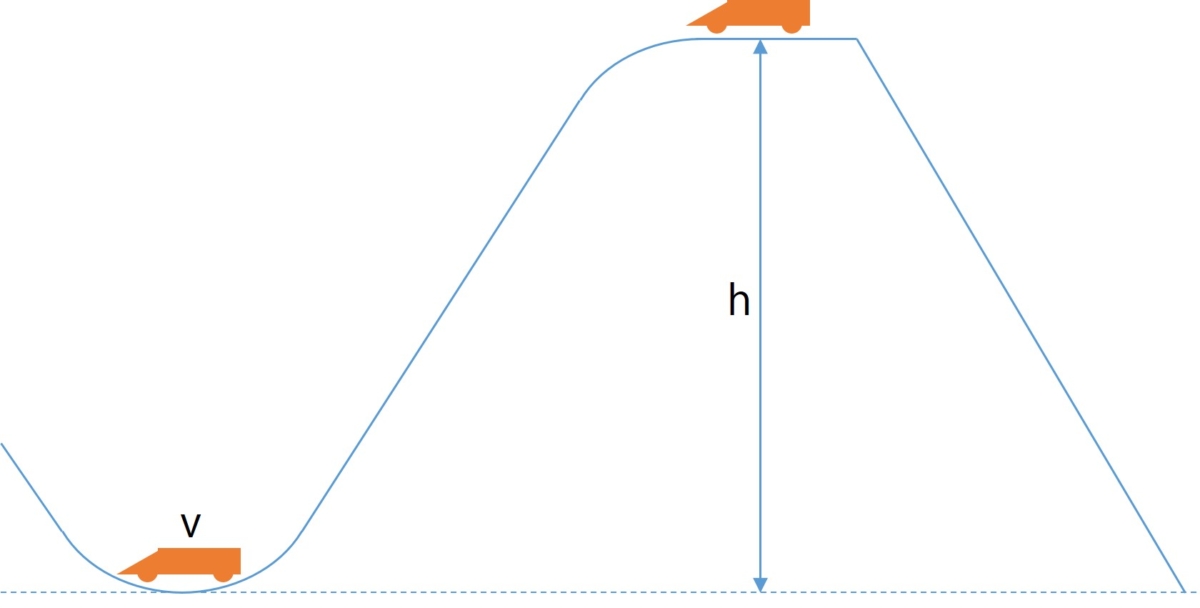

「学びの場」としての活用法もあります。遊園地のアトラクションは物理、特に力学の学びには最適。こうした施設を活用して、「科学を体感」する大人向けガイドツアーの開催なども考えられます。

万単位での集客増には、流行の「ナイトプール」の活用も含めて複合的な施策が不可欠ですが、こうした取り組みを通じて「大人でもあの遊園地に行けば絶対に楽しめる!」というイメージを植え付けていくことが重要です。

課金方法としても、通い安さを演出するために「月額定額制」や「ポイント制」といった手法を導入することも1つの手かもしれません。

では、引退後の高齢層を取り込む戦略はどのように取るべきでしょうか。

この世代は乗り物への本能的な興味は薄れている可能性が高いです。

特定のアトラクション目当てというよりは、むしろ時間を生かしてヘビーに通っていただきたい存在。

キーワードは「収集あるいは成長要素のあるゲーム」「優れた聞き手としてのコミュニケーションツール」「運動や認知症予防などの実用性」だと考えています。

高齢層がハマるものには、例えばパチンコやメダルゲーム、古くは盆栽など単純なルールで長く遊べるものという特徴があります。何度も足を運ぶきっかけになり、かつ他人とコミュニケーションを取りながら進められるという点で、アトラクションを絡めた収集・成長要素のあるゲームというのは1つの集客ツールになると考えられます。

また、多彩な経験があるからこそ、語りたい欲求が強く、その一方で子離れ等により孤独さもかかえています。コールセンターに長時間電話をしたり、かかりつけの先生に世間話をしたり、といったよく聞かれる問題もこうした特性を反映していますよね。こうした語りたい欲求を発散していただくために、優れた聞き手としてのコミュニケーションツールを用意することも集客へとつながると思われます。

最後に、通うことの積極的理由付けができる認知症予防・運動などの実用性。

これらを兼ね備えた、聞き手としての役割が強いAIキャラクターを利用した収集あるいは育成ゲームの要素を持ち、謎解きや園内散歩要素もある。アトラクションにARなどを組み合わせて、一部分リアル要素のある「どうぶつの森」的なゲームを運用するという手が1つのアイデアとして考えられます。

こちらは入場料に関しては月額あるいは年額制、ゲーム内容に関しては都度課金制にするのが最も効率的な方法なのではないでしょうか。

かなりの投資が必要になりそうですので、まずは紙媒体のカードゲームや謎解き的なもの、スタンプラリー等からスタートしていくのもありかもしれません。ただし、あくまでターゲットは近所の高齢層に絞って。

いずれにせよ、大人でも楽しめるというイメージの構築が大切です。

3. 戦略2: 日帰り観光客を集客する

これはまさに、上で述べた富士急ハイランドが取ろうとしている戦略です。

バスツアー等で近隣に来た客に、1つ2つだけアトラクションに乗車してもらい、お金を落としていってもらう。

客単価こそ上がりませんが、それまでに訪れることのなかったお客さんがお金を落としてくれるようになるわけで、売上としてはそのままアップに繋がります。

例えバスツアー客だけ入園料を無料にしたとしても、それまでに訪れなかったお客さんが1日数百人規模で数百円落としてくれれば、僅かながらも売上アップにつながります。

しかも、お客さんを捌くのはほとんどガイドさんがやってくれますし、お客さんが楽しんでくれれば再度訪れてくれて、新規顧客獲得につながる可能性もある。海外からの観光客も取り込むことができれば、多数の集客も期待できます。

周辺に少しでも観光資源があるのなら、あるいは観光資源への経路上に遊園地が位置しているなら、この層に手を出さないのはもったいない。

しかしながら、今回考えている遊園地には全国規模で集客できるような、超目玉アトラクションはありません。

ではどうするか。

1つの戦略は、団体向けの食事提供をすることです。

50人規模になるバスツアーの、食事の受け入れ先を探すのはなかなか難しいところ。しかも、味とコストのバランスが取れていて、バスツアーの目玉の1つにできるようなところとなると、そうそう見つかるものではありません。

そこで、メニューは一点突破+α程度でも構わないので、とにかく安くて美味しくて食べ放題の食事を提供するのです。

そうして食事をしてもらい、目玉アトラクションに1つだけでも乗車してもらえば、バスツアー側は満足度が高まるし遊園地側は売上がアップするしでwin-winなのです。

平日に遊んでしまっている施設を活用できますし、安くて美味しい食事の存在はバスツアー以外のお客さんにとっても魅力です。

現状の高くて美味しくない、「海の家」的な食事は遊園地に対する「ガッカリ感」を醸成してしまいますし、持ち込みや、一度外に出て食事をしてからの再入園も助長してしまいます。

むしろ美味しい食事の存在は、それまで遊園地を敬遠してきた層に訴求できる可能性があります。

ただし、何かの後追いではなく、驚きのある美味しさを提供できるかどうかがカギになってきますが。

何を出すべきなのかはグルメ論になってしまいそうなので、また別の機会にでも。

4. 戦略3: 校外学習・修学旅行を狙う

校外学習や修学旅行の行き先というのは、学校側にとってみれば永遠のテーマと言っても良い課題です。

あくまで「学習」「修学」とついていて、学校イベントの一環として行う以上は、何らかの教育的意義を付与したいところ。

それに対して、生徒たちは「学校の外でハジけたい、遊びたい」という主張をしてきます。

遊園地は、こうした両者の主張の着地点を狙うことができるのです。

上にも述べました通り、遊園地は「力学」「電気」など物理の単元の体験的学習にはうってつけの場所です。

「位置エネルギーと運動エネルギーの移り変わりを体感できる場所」なんて、他にはなかなかありません。

学校側も「教育」という名目を欲しているわけですから、極論を言えば各アトラクションに解説パネルを設置するだけで良いのかもしれません。

そうした対応と、「体感型教育施設」としての広報活動を行えば、1校あたり100人~1,000人規模のお客さんを閑散期の平日に取り込むことができる可能性もあるわけです。

あとは何名か講師を雇ってガイドツアーを開催すれば、学校、幼児教育、家庭教育、学び直しなどなど様々な需要を取り込むこともできるかもしれません。

ここまであげた3つの戦略の中では、これが一番の本命だと思っているのですが、いかがでしょうか。

5. 売上がアップしたら、安定的な経営のために積極投資!

まずはほぼ投資が不要な学校を対象とした戦略を取ることを考えます。

近隣の小学校・中学校の校外学習、遠方の中・高からの修学旅行需要を取り込み、教育熱心な家庭や、塾など学校外教育のイベント需要なども的確に押さえていくと、全国区でうまくやれば、1日平均500人くらいの来場者アップは見込めそうです。たとえ教育関係だけではこの数字に届かなくても、他の戦略も含めてチマチマタネを仕込んでいけば達成できそうな数字です。

年間になおすと20万人弱(1学年あたり全国に100万人くらいしかいませんので、一部の子供には毎年のリピートをしてもらう必要がありそうですが)。団体が多いので割引をして1人3,000円に設定しても、6億円規模の売上アップです。

目標の100万人・40億円アップには程遠いのですが、次の手を打つ原資にはなります。

年間5億円以上の余剰資金を手に入れたら、他が追随してくるまでに次の手を打たなければなりません。

さらなる売上アップと安定的な経営を目指すために、

- 集客拡大策

- 老朽施設の入れ替え

を同時に進めていく必要があります。

どこにどう投資していくべきなのか、というお話を次回以降にしていきたいと思います。

6. 次に読むのにオススメの記事

「遊園地はなぜ潰れるのか」シリーズを含む、遊園地関係の評論・オピニオン記事は以下のページにまとめています。

国内外の遊園地に関する記事、ローラーコースターに関する記事は以下のページにまとめています。

こちらからご希望の遊園地やコースターをお選びいただき、個別記事をご覧ください。

ディスカッション

コメント一覧

はじめまして

私は福岡県民で西鉄が経営していたかしいかえんという遊園地が今月末で閉園します。

かしいかえんは平成の間、毎年1億ほどの赤字を出していたそうでコロナが決定打で閉園となりました。私は県外から来た者で、リニューアルオープン後から、子供向けのヒーローショーやイルミネーションを楽しむ感じで月1、2回来場し、ここにあるような客単価一回2000円の脚でした。

平日は年間パスもっていたら、駐車場無料や知育体験学習に良さそうな面白いイベントも数多くあったにも関わらず、なぜ客単価2000円で計算しても年間7万人 月にして月にして6000人 週1500人(3人1組なら500組)が増やせなかったのか?を知りたくて検索したどり着きました。

子育て世帯の流入 人口増の福岡市で集客が望めなかったのは、広報不足だと思いました

西鉄は系列にスーパー 公共交通機関を持ちながらも全く関連事業で広報せず、長期休み時も広告を学校から持ち帰る事もありませんでした。

イベント告知はHPのみ。LINEも2020年2月で止まってます。

園のテーマがガーデニングでパークゴルフ アスレチックもあり、大学3つが近い住宅街ですがここに提案されている健康増進や知育 母子向けのイベントをやれば平日でも集客は望めたし、自然を活かして平日のみのドックランなどをやれば生き残れたのではないかな…と思います。

大人向けにもコスプレイベントやリアル脱出ゲーム 特撮の聖地など頑張っていましたが、知る人が少なければ意味はないですね…

西鉄の方にも福岡市の方にもこのHPの記事を読んでほしいって思いました。

記事勉強になりました

ありがとうございます

書き忘れがあって追加ですみません

福岡にはかつて到津遊園というところがあったそうでその際は市が動物園としてリニューアルしたそうです。その事例を踏まえ私は今回の事で市にも西鉄にも上記のような意見を送ったのですが

このような地域密着の遊園地になるなら、「ご意見BOX」のような物もあった方がいいですね

遊園地は与えられる娯楽ですが、そう言った双方向な試みがいると思います。

市主催のワークショップにはよく行くのですが、やって欲しい企画など意見が言いやすかったらもっと違っていたかもしれません。

1ユーザーとしてイベント情報を調べにくいって早く伝えれなよかったなと後悔してます

ゆきこ様

コメントありがとうございます。

かしいかえんの閉園は本当におしいですね。

これで九州の大型遊園地は、荒尾のグリーンランド、別府-由布院の城島高原パーク、日出のハーモニーランド、やや規模は劣りますが別府のラクテンチと、あとは佐世保のハウステンボス。大分偏った分布で、「地元の人がフラッと週末に立ち寄って一日過ごす」スタイルの遊園地はほぼ無くなってしまいました。

広報不足とのご意見、本当におっしゃるとおりだと思います。

その背景を紐解こうとすると、あくまで想像ですが、鉄道会社の複雑な事情があるように思います。

実は、現在では鉄道会社が直接運営する遊園地というのは多くありません。東武動物公園は東武レジャー企画、ひらかたパークは京阪レジャーサービス、浜名湖パルパルは遠鉄観光開発、富士急ハイランドは株式会社富士急ハイランドと、いずれも鉄道会社の子会社かグループ会社なんです。西武園ゆうえんちだけは西武鉄道の経営ですが、ほかはすべて独立して採算を取らざるを得ない状況にあります。

子会社化すると、もちろん社長や役員は親会社からやってきますが、現場には子会社が直接採用した社員がいます。そうした人たちは、子会社が倒産すれば職を失うことになるので、必死です。必死であることと、遊園地を再生させる能力があるか、というのは別問題ですが、それでもやはり必死になれるかどうかで頭の動き方は違ってきます。決して子会社化していない遊園地の方が頑張っていないと言っているわけではないのですが、生き残るために必死という状況にはなり得ません。

更に、遊園地事業というのは、鉄道会社からすれば本流ではありません。西鉄の前身会社で一番大きかった九州電気軌道の鉄道は残っていないので、西鉄にとって鉄道事業がメインなのかどうかは微妙なところですが、今の鉄道会社の稼ぎ頭は一般に不動産業です。実際、西鉄でも不動産業は安定的に大きな利益を稼ぎ出していて、次いで国際貨物を扱う物流業が黒字を出しています。流通業(西鉄ストアなど)も少し黒字で、鉄道・バス事業とレジャー事業は赤字という状況。赤字であっても鉄道事業だけは例外で、意欲ある人達がある程度集まっているはずですが、それでも本流は旧九州鉄道の大牟田線で、旧博多湾鉄道汽船の貝塚線は本流ではないのではないかと思われます。今でも80年も前の統合の影響が残っているのかどうかは定かではありませんが。。。

その本流ではない鉄道路線の、地域住民向けのレジャーサービスということになると、会社としてのプライオリティはそれほど高くなくて、エース級の人材を投入する事業ではないことは想像に難くありません。そうなってしまうと、遊園地事業に配属された方は、懸命に働くモチベーションも失ってしまいます。もちろん、現場は与えられた裁量の中ではベストを尽くして良いイベントを企画したり、打てる手を打っていたんだと思います。問題はやはり管理職級でしょう。会社組織の中で昇進への強いモチベーションが失われていると、物事は現状維持の方向に強いバイアスがかかって、チャレンジングな企画にストップをかけてしまったり、「失敗しない」方向に向かってしまいます(組織によっては昇進のためにそういう行動を取ることもありますが)。

さらに、広報との連携も悪くて、かつ広報からも軽視されるような状況になってしまって、鉄道事業を生かした広報活動もうまく回らない。

そんな中でも西鉄の経営層は遊園地事業に理解を示していて、だからこそ億単位のリニューアルを複数回行ったんだと思います。ですが、そのリニューアルがややちぐはぐでした。

シルバニアファミリーのテーマを導入したのは、おそらく静岡県の「ぐりんぱ」がそのテーマを導入したのを見たことと、花との相性の良さから選んだんだと思いますが、シルバニアファミリーというのは、なかなか「行ってみたい」と思わせるテーマでは無いように思います。手頃なコンテンツではあるのですが、その分集客力が弱いのです。この規模の遊園地を、福岡という地で運営するためには、弱すぎるコンテンツです。実際ぐりんぱも、シルバニアファミリーとウルトラマンというコンテンツを持っていますが、やはり同様に苦戦しています。

フラワーガーデンも単体としては非常に良いアイデアだと思うのですが、どこから見ても「お空のドライブ」を中心としたアトラクションが重なってしまって、「デザイン性のある植物園」としての価値を大きく損なってしまっています。よみうりランドの「ハナビヨリ」はきっちり遊園地と場所を分けていて、花を花として楽しめます。よみうりランドは敷地があり余っているので、さすがにそれと同じことをかしいかえんでやるのは無理がありますが、せめてアトラクションがバックに重ならないように一部アトラクションを撤去・改造したり、移設したりしてきっちりゾーニングをする工夫が必要だったのではないかと思います。さらにそこにおしゃれなカフェを併設するだけで、集客は全然違ったと思うのですが。。。

こうしたちぐはぐさの背景には、やはり人材の不足があったのではないかと思います。数億円単位のリニューアルは、おそらく経営陣主導のテコ入れでしょう。それに対して、現場の発想が付いてこなかった。シルバニアガーデンとか、石原和幸氏とか、テーマや人とお金を入れることだけ決まって、それによって入園者がどう感じて、潜在的な顧客にはどうアピールすればよいのか、という議論が煮詰まらないまま投資だけをしてしまった、ということなんだろうと思います。

本来なら、かしいかえんを黒字化したいのか、地域住民へのサービスとして赤字でも続けるのか、その決断を先にすべきでした。黒字化したいのであれば、おっしゃるとおり周辺には大学も多くて、子供連れだけがいるような土地でもないわけですから、若い人にもアピールできるような場所にすべきです。子連れ狙いだけですと、ちょっとターゲットが狭すぎますし、平日の母子連れをうまく取り込めなければ土日に来客が集中してしまいます。若者向けというのは何も絶叫マシンを設置しなきゃいけないというわけではなくて、イベントや雰囲気作りで何とでもなります。それこそフラワーガーデンにカフェだったり、イルミネーションだったり。一方で地域住民へのサービスとして続けるなら、大きな投資はせずに赤字を圧縮する方向に舵を切るべきでした。例えばローラーコースターは、実はマニアの間では名のしれた名作なのですが、客層にはあいませんし、集客の目玉にするには力不足な上に、維持費もかかりますから撤去あるいは廃止してしまうのも1つの手だったと思います。その中で、現在のように工夫したイベントによって集客を目指すべきでした。

この部分は、おそらく経営層の判断に問題があったんだろうと思います。「遊園地をどうしたいのか」という定義付けをせずに、「お金を入れれば黒字化できるんじゃないか」という不確かな可能性に賭けてしまった。その賭けを、力技で勝ちに持っていける人材もいなかった。さらに、社内での連携もうまくできていなかった。

こういう状況では、おそらくこのページを読んで頂いても、うまく行かなかったのではないか、と思います。

すごく厳しい言い方をしてしまっていますが、遊園地というのはどうしても投資が大きくて、効率の悪い事業ですので、しっかりしたターゲティングと覚悟がなければ続けていくことができないんだと思います。

それだけの覚悟を持たずに経営されてしまう遊園地が多くて、次々に潰れていってしまうのは本当に悲しい限りです。

おっしゃるとおりで、上記のように赤字を圧縮する方向性で公園のようにして市営リニューアルできると良いですね。アイランドシティも近くて公園としての相性は良いですし、イオンモールが近いですから大型商業施設を誘致するには立地があまり良くなさそうですし。ただ、西鉄の経営を考えると、駅前という立地を生かした複合商業施設にせざるを得ないのかもしれません。参考にするのはおそらく阪急の宝塚ファミリーランド跡地でしょうから、切り売りしていろんなお店が建つだけで終わってしまうかもしれません。そうならないことを強く願っています。

ネガティブな内容の返信で申し訳ございません。

管理者:ricebag

返信ありがとうございます

コメント後さらにこちらのブログを読み込んでおっしゃる通り西鉄は市民の為の公共サービスって捉えてなかったんだなぁって思い至りました。電車バスの集客用だったのかな

実は私元々横浜市民でリアルタイムで横浜ドリームランドの終焉を現地でみてるんです

ヘイヘイおじさんには子供の頃から何十回とお世話になりました。徒歩圏内なのであのシュールなモノレールの柱を見て育ち毎年スケートとプール通ってました。かつ福岡市に来る前は北九州市民でスペースランドの終焉に遭遇しました。因縁を感じてしまいます。

それと比べるとかしいかえんは、地元民に訴えかけるツール(電車 バス スーパー)があるのになんでかな?って思ってしまうんですよね。チラシすらありませでしたから

リニューアル直後は西鉄の駅にチラシがありましたがいつの間にか更新されず…

ドリームランドは地元スーパーのサッカー台に割引券とかバスに広告とか最後まで頑張ってたのになぁ…

ここにコメントした後公式Twitterも遡ってみたんですが、2019年からTwitterやってるのに最初の投稿が2020年9月 ヒーローショー等のイベント告知は閉園決定の3月まで自主的にはなく閉園後になって頻繁にツイートしてます シルバニアショーの告知はありますが

その中に閉園発表前後と今月シルバニアショップのジオラマは毎月テーマがあって変えてたってツイートが2回ほど…毎月努力してても誰も知らないんじゃ観に行かないですよ…

うちの子なんてリニューアル直後幼稚児でシルバニアジャスト世代だったから知ってたら寄って何か買わされたと思います。親には危険ゾーンでしたから(笑)

他にも誕生月だとシルバニアキャラがイベントで祝ってきくれるとかパンフに載ってない情報も来園するといっぱいで

秋祭りとか毎年やってたそうだけど誰も知らないし、私も一昨年たまたま遭遇したけど毎年やってるって知りませんでした。

プールもいつから開始かイルミネーションの点灯式もいつか?はHPを直接みないとわからない…

コロナで閉園は仕方ないけど、こんなに何もしないで27万人きてたんだから、コロナ前はもう少しだけ広報に力を入れて地元に働きかけるだけでも違ったんじゃないかなぁ…と思うと悲しくて…東区だけで小学生は1.8万人いたのに…地元の子育て中の保護者には何をやってるか謎の遊園地でした

閉園発表から来園したわけではなく、こまめに行ってたのでちょっと文句言ってもいいかな!って思ってます。

ところで長々返信したのは愚痴をいう為でなく横浜ドリームランドのマップをお探しとあったのでご連絡です。

ドリームランド愛のある方がHPを作られててそこに歴代のMAPがありました。

ご連絡を取られてみてはいかがでしょうか?

https://dreamland.yokohama/

横浜ドリームランドファンクラブ

また書き忘れちゃいました

もう少し 西鉄め…があるんですが

閉園発表が3/25(木)の休園日で年間パスポートを3/26から販売中止だったから、今年度の年間パスポート買えなかった人多かったんですよね

うちも4月更新しようと思ってたから、今年は買えませんでした(でも今年3回行きましたよ!えらい)

で9月に年間パスポートと同じ内容のメモリアルカードを限定1000枚で販売したんですが、全然宣伝しないから、あれだけ土日来園者がいるのに半分売れ残ったそうです。(9/27に西日本新聞で記事にあり)私も存在を知らなかったです

それを知った人が10月に記念に買わせてほしいって言ったけどもう終わったんで…って売ってもらえなかったそうで…

多分、こういう意欲のなさなんでしょうね…

ユーザー目線じゃない感じで…

横浜ドリームランド 実家に帰ることがあったら色々探してみますね

ゆきこ様

いろいろと情報をありがとうございます。

私も九州の生まれですので、いくつかの遊園地の閉園を見てきましたし、一時期はとしまえんに通い詰めていましたので、特に初期の設備投資ではなくて運営の悪さで閉園に至った遊園地には「なんでだよ!」と言いたいところがあります。

ただ、一方で遊園地をきちんと運営し続ける能力のある組織なら、その土地を別の用途に使えばもっと稼げるはずなので、複雑な心境です。

もちろん、もっと集客をすることはできたと思いますが、実はかしいかえんが27万人集客していたというのは凄いことなのではないかと思います。

福岡市は人口160万人、北東側に隣接する新宮町は3万人、古賀市は15万人、福津市は6万人、久山町は1万人弱です。合わせて180万人に満たない。その中でシルバニアファミリーとヒーローがターゲットになり得るのなんて、家族含めて30万人に満たないのではないでしょうか。もちろん、高齢世帯に孫やひ孫が別の町からやってきて連れて行ってあげたりとか、そういう需要もあるので一概には言えませんが、年間27万人の集客というのは確実にリピーターが多くいる水準です。

ターゲットを絞りすぎているだけで、そこそこ上手くやっていたのかな、という風にも思います。

福岡市は大型遊園地が遠いですからね。宣伝しなくてもお客さんが来てしまうのかもしれません。

これ以上を狙うとなると、単価の低いリピーターを増やすか、ターゲットを広げられるような取り組みをするか、全国区でお客さんを呼べる強みを生み出していくしか無いのかな、と思います。

広報が足りていないのはおっしゃる通りで、やるべきことはやっているのに、伝わっていない。

その背景には、おそらく西鉄としては地域住民へのサービスとしてやっているという思いがあるんだと思います。

電車の集客として使おうとしていたのは、おそらく昔の話で、今は車社会になってしまって、おそらくファミリー層は車での来園が多いと思いますので、鉄道事業との相乗効果もそんなに期待できなかったのではないかと。

もともと赤字垂れ流しで、どこかに地域住民へのサービスという意識があったから、きちんとした広報活動をしなかったり、片手落ちな感じになってしまっているのではないでしょうか。HPなんて「行こう!」と思った人しか見ないんですけどね。

その割に大きな投資を繰り返していたり、あまりにもチグハグな行動が目立ちます。

目線がお客さんを向いているんじゃなくて、他の遊園地とか同業他社を見ていて、「ほかがこうやって集客しているからうちもやってみよう」というところで止まってしまっているんですよね。

本来なら「どうすればお客さんに喜んでもらえるか」だけでなくて、その情報をお客さんに知ってもらって、実際に足を運んでもらえなければいけないのに、満足度だけが指標になってしまっている。だから集客につながらない。そこのすり合わせをするのが中間管理職の仕事なのではないかと思いますが、どんな空気感だったのかすごく気になります。

横浜ドリームランドのサイトのご紹介、ありがとうございます!

もう、これがあれば私がどうこういうこともないですね。

とはいえ、遊園地のマップって、地域の図書館とかに収蔵されない割に文化史的価値が大きいと思っていますので、もし資料お持ちでしたら是非お知らせください。

むしろファンクラブ様の方にお渡しいただくべきかもしれませんが。。。

返信ありがとうございます

閉園が近づくにつれて「そういうとこだよ!」って事実が続々報道で出てくるのですがricebagさんが「かしいかえん」を記事にされる事があるまで取っておきます

いつか記事にされたらコメントしますね!

かしいかえんのMAP ちょっとくたびれてますが、取っておきます。もしご希望の時があれば、MAP探してます!に載せてください。

少し遠いですが、こちらのブログを参考に今度子供をグリーンランドに連れて行ってあげようと思います。

まだまだこちらの記事読み切ってないので他の記事もよませていただきますね。

これからのご活躍をお祈りいたします。

ゆきこ様

ご返信ありがとうございます。

もうホント、イオンモールとの間に無料バス運行して、相互にお客さん送り合うだけでも良かったと思うんですけどね。

MAPの保管もありがとうございます。

最新版はwebからダウンロードして保管してありますが、バージョン違いでしたら是非ご提供ください!

ほとぼりが冷めるまで記事にはできないと思いますが。。。

グリーンランドは、もともとアトラクションにもオーナー制を採用したりしていましたので、鉄道系のかしいかえんとは違って「ただアトラクションを並べただけ」の遊園地ですが、乗り物のバリエーションは凄まじいです。規模感も日本随一ですので、是非しっかり歩く準備をしてお出かけを!

今後とも当サイトをどうぞよろしくお願い申し上げます。