スポンサーリンク

「ド・ドドンパ」乗車時の事故はなぜ起きたのか

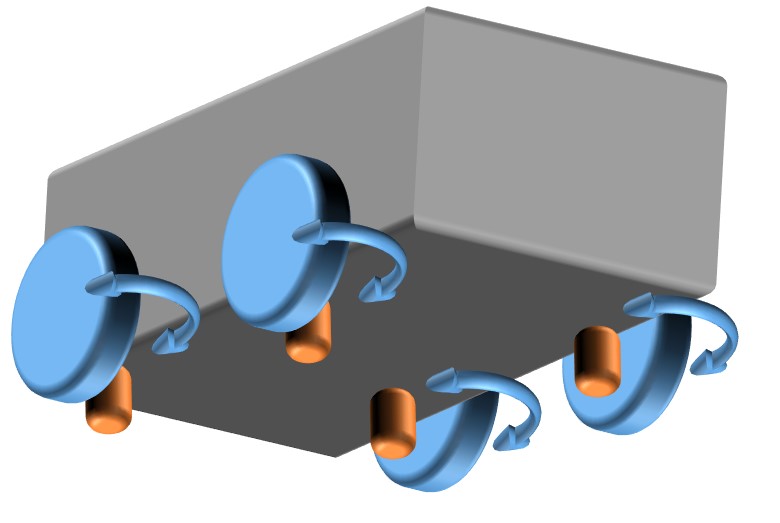

ローラーコースターはどうやってカーブを曲がるのか ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

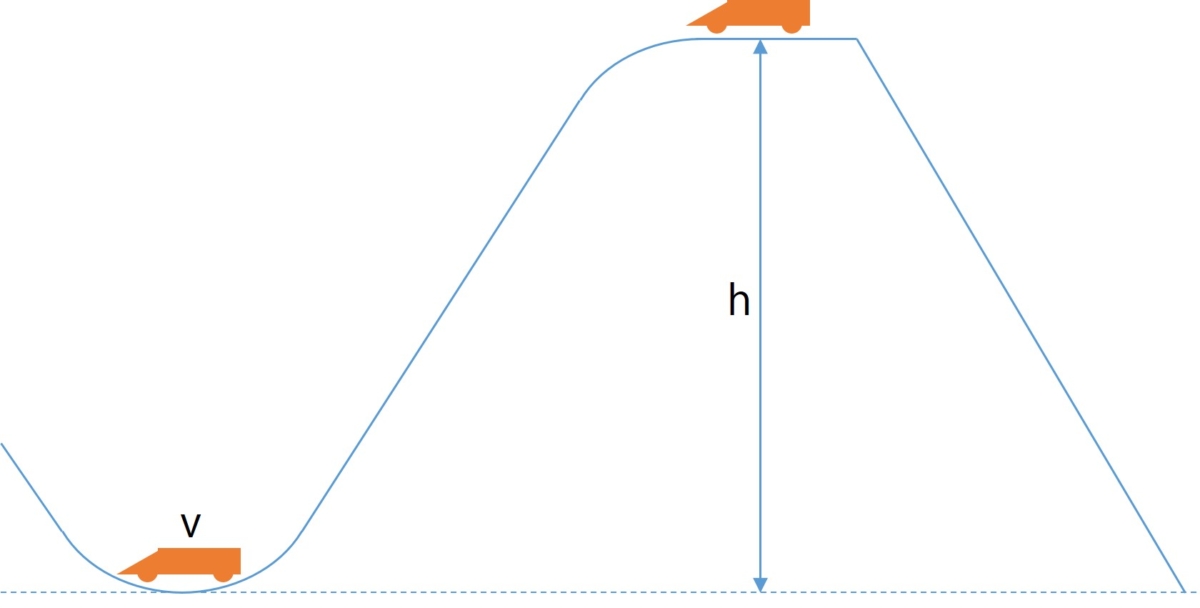

ローラーコースターでエネルギーの散逸を学ぶ ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

遊園地で楽しく勉強をしよう・させよう ー STEM+CHEG教育のすゝめ

ローラーコースターは今後どうなっていくのか ー ローラーコースターの歴史10

20世紀末の挑戦と失敗 ー ローラーコースターの歴史9

ループコースターの誕生と第2の黄金期 ー ローラーコースターの歴史8

スチールコースターの発明とディズニー ー ローラーコースターの歴史7

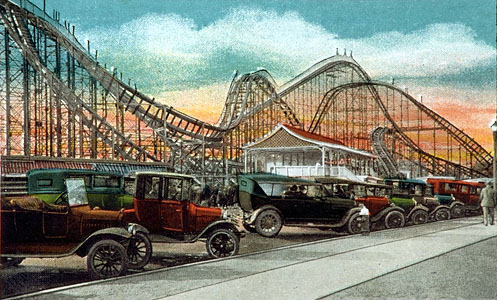

ローラーコースター黄金期と行き過ぎたスリル(1920年代) ー ローラーコースターの歴史6

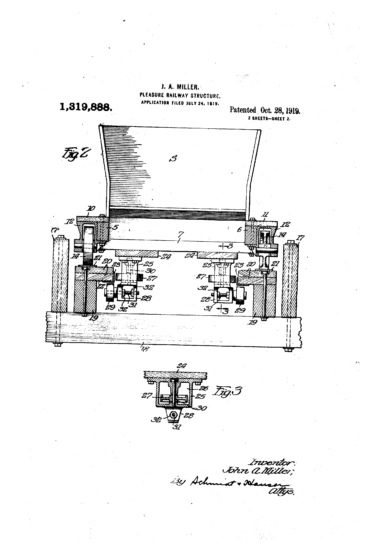

安全性を高めるとスリルもアップ!? 天才ジョン・ミラーの発明(1910-1940) ー ローラーコースターの歴史5

関連記事

ローラーコースター黄金期と行き過ぎたスリル(1920年代) ー ローラーコースターの歴史6

1920年代には、アメリカに2,000ものコースターが作られたと言われています。 ...

見た目の割に超凶悪【ダブルワイルドマウス】inナガシマスパーランド

ナガシマスパーランドの「ダブルワイルドマウス」は、そんじょそこらのミニコースター ...

国内スピンコースター最高峰! 「スピンランウェイ」at よみうりランド

日本最先端のスピンコースター、よみうりランドの「スピンランウェイ」。意外と古いス ...

【スチールドラゴン2000】は爽快で意外と怖くない!? ー ナガシマスパーランドのローラーコースター

ナガシマスパーランドの国内最大、世界でも最大クラスのローラーコースター「スチール ...

うつ伏せの恐怖【アクロバット】 ー ナガシマスパーランドのローラーコースター

ナガシマスパーランドのうつ伏せ型コースター「アクロバット」。うつ伏せならではのス ...

ディスカッション

コメント一覧

いつも楽しく拝見させて頂いています。

絶叫マシンが大好きで様々な遊園地へ行っています。

遊園地の経営やマシンの仕組みなどについて、詳しく書いてあるので、いつも記事を読むのが楽しみです。

また、新しい記事の更新をよろしくお願いいたします。

やま様

嬉しいコメント、大変ありがとうございます!

諸事情で別途ウェブサービスの立ち上げを行っております関係で、更新が滞ってしまい、申し訳ございません。

将来的にはそちらのウェブサービスに移行しての更新になるかもしれませんが、必ず更新を再開しますので、しばらくお待ち下さい。

年をまたいでしまうかもしれませんが……

管理者: ricebag