スポンサーリンク

「ド・ドドンパ」乗車時の事故はなぜ起きたのか

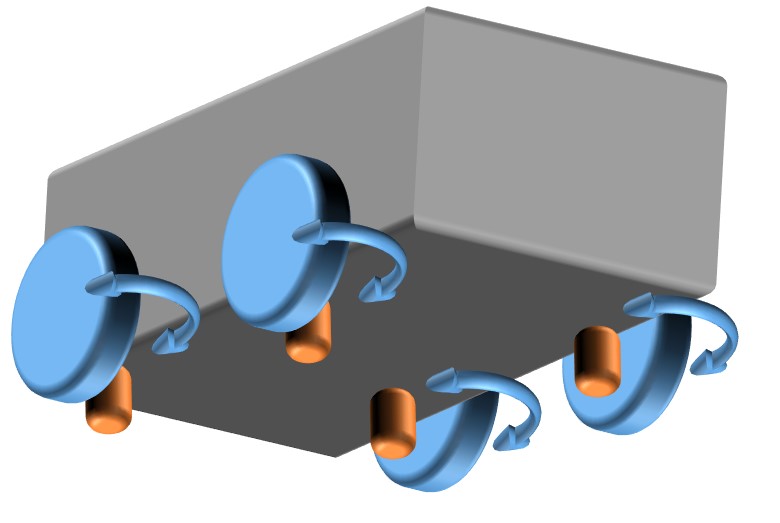

ローラーコースターはどうやってカーブを曲がるのか ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

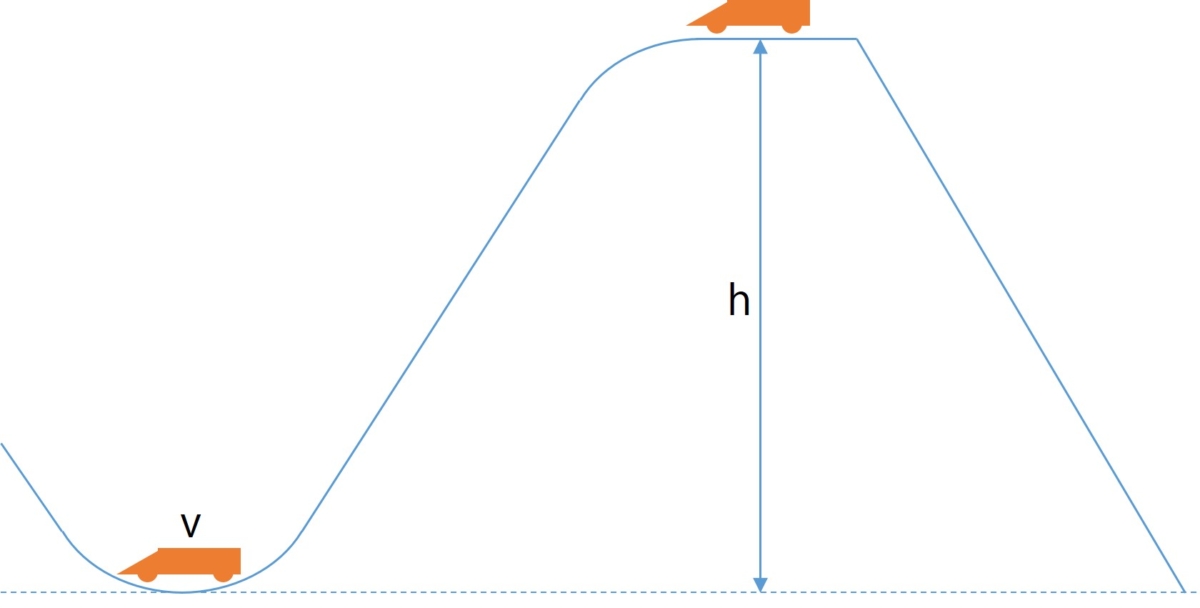

ローラーコースターでエネルギーの散逸を学ぶ ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

遊園地で楽しく勉強をしよう・させよう ー STEM+CHEG教育のすゝめ

ローラーコースターは今後どうなっていくのか ー ローラーコースターの歴史10

20世紀末の挑戦と失敗 ー ローラーコースターの歴史9

ループコースターの誕生と第2の黄金期 ー ローラーコースターの歴史8

スチールコースターの発明とディズニー ー ローラーコースターの歴史7

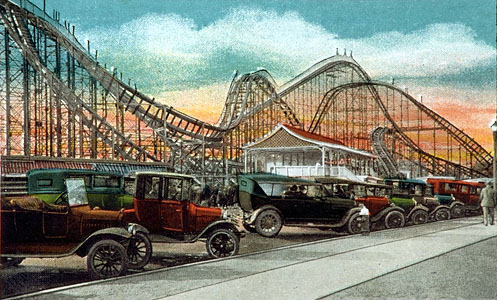

ローラーコースター黄金期と行き過ぎたスリル(1920年代) ー ローラーコースターの歴史6

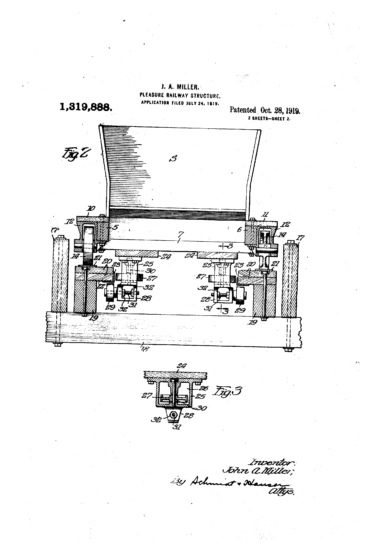

安全性を高めるとスリルもアップ!? 天才ジョン・ミラーの発明(1910-1940) ー ローラーコースターの歴史5

関連記事

富士急ハイランド「FUJIYAMA」のコースレイアウトに秘められた苦悩

富士急ハイランドのFUJIYAMAは、世界レベルの超大型コースターにも関わらず、 ...

ループコースターの誕生と第2の黄金期 ー ローラーコースターの歴史8

円筒型レールの発明から20年。1975年に、約70年ぶりのループコースターが誕生 ...

20世紀末の挑戦と失敗 ー ローラーコースターの歴史9

20世紀末、ローラーコースターは20世紀初頭の歴史を繰り返すことになります。立ち ...

日本には遊園地が多すぎる!? ー 遊園地はなぜ潰れるのか Part 5

日本の遊園地が儲からないのは、日本には遊園地が多すぎるからだ! 日本人の遊園地需 ...

【コークスクリュー】inナガシマスパーランド ー 傑作ループ機も今となっては……

ナガシマスパーランドの「コークスクリュー」。今となっては何の変哲もないコンパクト ...

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません