【スペースワールド】閉園の本当の理由 + 営業当時のマップ復元&アトラクション紹介 ー 今はなき遊園地のマップ復元シリーズ5

こんにちは、ricebag(@ricebag2)です。

この記事では、今はなき福岡県北九州市の遊園地「スペースワールド」の営業当時のマップを復元するとともに、代表的なアトラクションをご紹介しつつ、スペースワールド閉園の後ろ暗い真相を探っていきたいと思います。

- スペースワールドはどのような背景で作られたのか

- アトラクションは当時日本最速コースターや日本初導入コースターなど実力派揃い

- なぜこれだけのアトラクションを揃えていたのに、スペースワールドは潰れてしまったのか

1. スペースワールドはどのようにしてできあがったのか

1.1 そもそもはユニバーサル・スタジオを誘致しようとしていた!?

時は1970年頃にまで遡ります。

旧官営八幡製鐵所、当時の新日本製鐵は、八幡製鐵所の現代化を行うため、新たな製鉄所を近隣に作り、もともとの製鉄所は徐々に営業を停止するという移設戦略を取りました。

その結果、1980年台に入ると旧八幡製鐵所の敷地に遊休地が多数発生しました。

その一方で、1983年に東京ディズニーランドがオープン。

入場者数は当初の年間1,000万人ペースから更に上向きのカーブを描き続け、絶好調の状態でした。

そんな中で、1987年に悪名高きリゾート法(総合保養地域整備法)が制定されます。

バブル期の金余りだったり、地域活性化だったり、制定の背景はいろいろとあるようなのですが、とりあえず規制緩和で大規模リゾートが作りやすくなったのです。

もちろん、これに手を挙げた地域はディズニーランドの成功を見ていますから、真似をしようとするわけです。

新日鉄も例外ではありません。広大な遊休地を持っているわけですから、自治体側から話を持ちかけられたのか自ら発案したのかはともかく、テーマパークの運営を志すこととなります。

時を同じくして、ユニバーサル・スタジオが日本への進出を検討し始めます。

その際に候補地となるのは、やはり広大な遊休地を持つ鉄鋼関係。八幡はもちろん、新日鉄の君津や堺の遊休地も候補に上がります。

しかしながら、よほど高い地代を提示したのか、あるいはユニバ側が土地の譲渡を求めたのに対して譲らなかったのか、何があったのかはわかりませんが新日鉄の候補地はすべて破談となります。

この話が、実はスペースワールドの閉園にも絡んでくるのですが、その話はまた後ほど。

1.2 常に積極投資の姿勢を見せていたスペースワールド

結局、新日鉄は利益を最大化するためなのか、テーマパークを独自に運営する方針を取ります。

そのときに一体何がどうなったのかわかりませんが、宇宙をテーマにしたテーマパーク「スペースワールド」を建設することになりました。

当時の子供がワクワクするものといえば、恐竜か宇宙。そんな短絡的な思考だったような気がしなくもありませんが、テーマとしてはいくらでも広げようがありますし、一本筋を通しやすいので悪くありません。

そのネーミングの通り、1990年の開業当初は宇宙に関連したアトラクション、体験施設が多くありました。

代表的なものが「スペースキャンプ」という宇宙飛行士訓練などを体験できるプログラム。

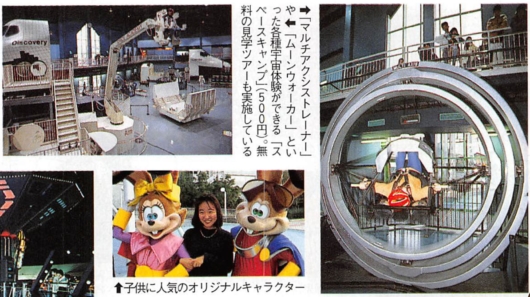

スペースキャンプ。500円とありますが、その後、宿泊型のプログラムなども拡充されていったようです。画像は「ぴあMAP遊園地全国版1999-2000」より引用。

さらには無重力体験ということで、全国各地にあったコースター型のアトラクション「フリーフォールGO」なども設置、アポロ関係を含む宇宙開発の実品展示が行われていた「宇宙博物館」など、宇宙っぽいアトラクションが目白押しでした。

その後も積極的な投資を続け、

- 1994年、当時世界最速の大型コースター「タイタン」

- 1996年、ローラーコースターの神様・シュワルツコフ設計の「ヴィーナス」

- 1997年、当時流行していたスペースショット型アトラクション「アトラスタワー」

など次々に新アトラクションを導入していきます。

1.3 一度会社を清算、その後再出発

新アトラクション投入によるパークの魅力向上は、テーマパークが打てる有効な戦略の1つですので、あながちおかしなことではありません。

しかしながら、この1997年を期に来場者数は減少に転じます。

1つの原因は、1998年に起きた事故。前述のアトラスタワーで重傷者を発生させる事故を起こしてしまいます。これによるイメージ低下が要因の1つにあると思われます。

もう1つは来場者の一巡と、全国的な遊園地需要の低下。こればっかりは遊園地の宿命でどうしようもないところがあります。

その後もパーク前に鹿児島本線の駅が新設されたり、新アトラクションを導入したりと様々な施策を打ったのですが、結局来場者数の減少傾向に歯止めがかからず2005年に民事再生法の適用を申請。

その後、運営を引き継いだ加森観光は新型コースターの導入など新たな施策を打ちつつ好業績をキープしていきます。

それもそのはず、これだけの莫大な施設を、債務ほぼ帳消しの上に1,000万円の出資だけで手に入れているのです。

さらに、推察の背景は後述するのですが、おそらく土地の賃貸契約も超低額で。

実質、土地も建物も持っていて「食い扶持だけ稼げれば良いや」程度の、何故か潰れない商店街のお店状態ですので、そりゃ利益はでます。

ですが、そんな状態が続けば土地を貸し出している新日鉄の不満も高まってくるわけです。

この話は一旦おいておいて、ここで在りし日のスペースワールドの様子を見てみましょう。

2. スペースワールドのマップを復元! アトラクションも紹介

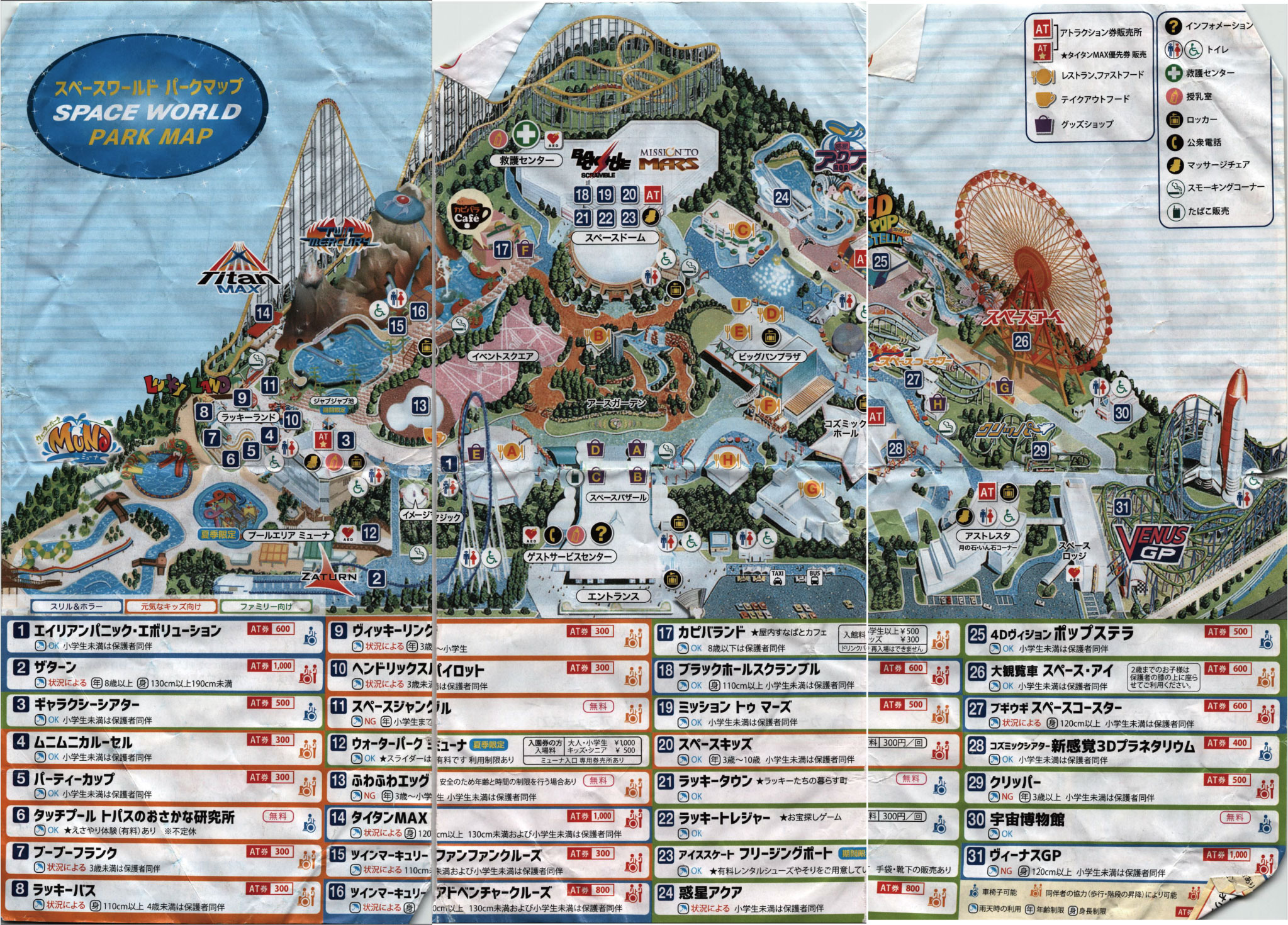

さてさて、こちらが閉園1年半前のスペースワールドのマップです。

それではこの中から、いくつかのアトラクションをご紹介していきましょう。

・タイタンMAX

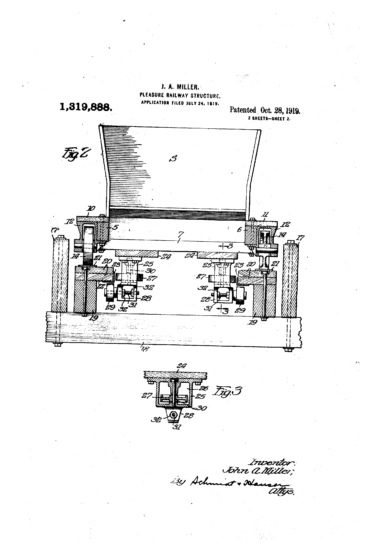

最高到達点60 m, 最高時速115 km/h, 最高斜度60°と1994年の建設当時日本最大級のスケール。最高時速は1988年のよみうりランド「バンデット」110 km/hを上回り、当時日本最速。世界最大斜度というのは、日本にも既に85°の「ウルトラツイスター」がありましたし、一般的なコースタータイプでも那須ハイランドパークの「ビッグバーンコースター」が75°でしたから、デマです。

日本ではとしまえん、ナガシマスパーランドなどの「コークスクリュー」で知られるArrow Dynamics社製。

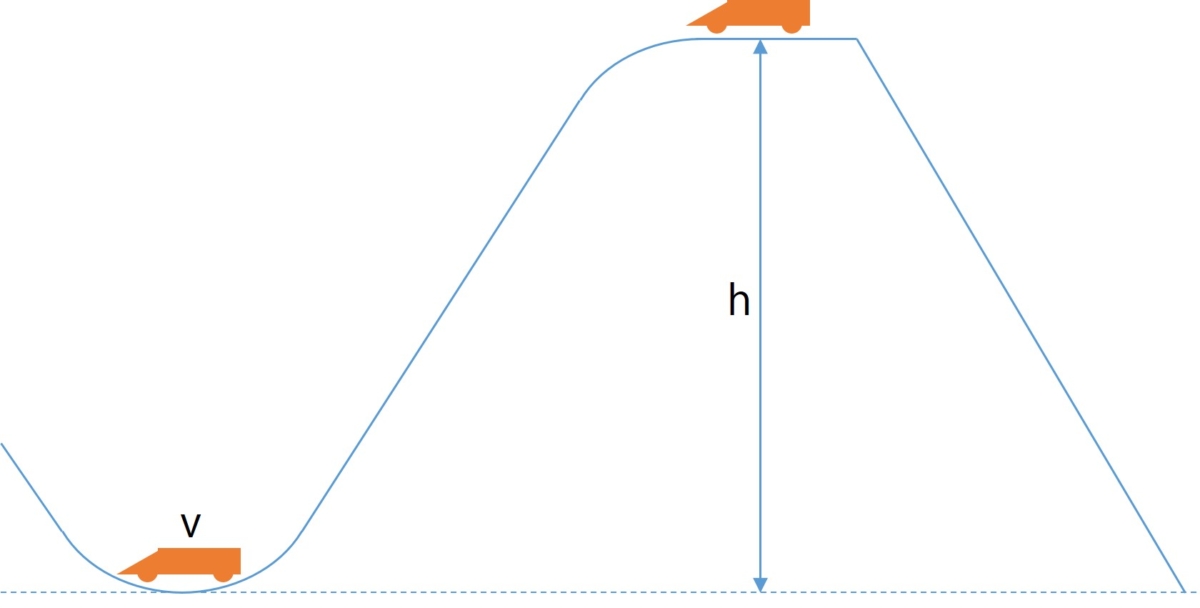

おそらくはコースターの聖地、アメリカ「シダーポイント」の「Magnum XL-200」というコースター(1989年オープン)を参考にしたと思われます。

中盤の水平ループ主体の部分が異なる意外、とっても似通った兄弟機種と言っても良い関係。速度・高さはMagnumのほうが若干上です。

オリジナルのライドは乗り心地が悪く、中盤以降がイマイチだったようなのですが、2015年の車体リニューアルによって乗り心地が改善。このタイミングで、ユニバーサル・スタジオをパクったのか、自分で選曲してBGMを流せる機能も付きました。そのうち一曲はなんと「スピードラーニング」(笑)

ファーストドロップ・セカンドドロップのダイナミックさ、爽快感はもちろんのこと、中盤ではグーッとGのかかる水平ループ的なエレメントがあったり、終盤にはふわっと浮き上がる小さなキャメルバックが連続していたり。

飽きさせないコースレイアウトでとっても気持ちよく楽しいコースターでした。

・ヴィーナスGP

ローラーコースターの神様・アントン・シュワルツコフ晩年の作品。

ファーストドロップは普通に落下し、バンクターンからのセカンドドロップでシュワルツコフターン。

その後、垂直ループ、連続バンクターン、シュワルツコフターン、水平ループと畳み掛け。

常時ハイスピードで最後までスリルを味あわせてくれる、さすがの構成です。

最高到達点は40 m, 速度も86 km/h、目立ったドロップも2つだけと、見た目のインパクトは弱めですが、乗ってみると見た目以上に楽しいコースター。

まさに芸術的なコースターですので無くなってしまったのは惜しいのですが、ルスツリゾートに移設という噂もありますので、営業再開を願うしかありません。

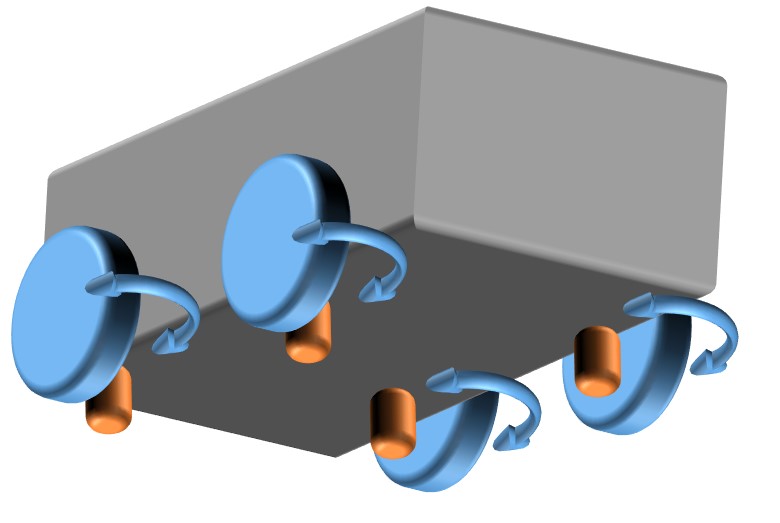

・ザ・ターン

民事再生法適用後、再建の目玉として2006年に建設されたコースター。

インタミン社の代名詞的急加速タイプのコースターです。油圧を使ってわずか2.3秒で約130 km/hまで加速し、90°左にひねりながら約60 mの坂を駆け上ります。

さらに90°左にひねりながら、斜度89°の坂を駆け落ちたら、キャメルバックを超えておしまい。

アメリカはナッツ・ベリー・ファームの「Xcelerator」に近い規模感ですが、トップハットを超えたあとはキャメルバックが1つあるだけのシンプルな構成。

シダーポイントにも「Top Thrill Dragster」という193 km/h級のものがありますので、このどちらかを参考にしたのではないでしょうか。

とってもシンプルなコースターですが、驚くほどの(しかもなめらかな)加速と90°近いドロップを楽しむことができ、最前列ならトップハット頂上でありえないようなコースレイアウトを目のあたりにできる楽しいコースターでした。

大型コースターとして・ドロップ重視、・ループとカーブ重視、・加速重視の3つを揃えて、そのどれもが一流というのは大変にセンスの良い遊園地です。

・ブギウギスペースコースター

もともとは泉陽興業製のごく普通の小規模コースターだったのですが、1996年にリニューアルして後ろ2両が後ろ向きに走るように。

このように、開業後に逆走コースターへと変更する例はままありまして、例えば後楽園ゆうえんち(現東京ドームシティ)の「2wayコースター」などはその代表例でした。

落差があまりない、古いコースターのスリルを増すために取られていた方策です(最近ではユニバーサル・スタジオのように、もともとスリルのあるコースターのスリルをさらに増加させることもありますが)。

このコースターも例外ではなく、ちょっとしたドロップと水平ループがあるだけの、ほとんどスリルのないコースター。後ろ向きでもそれほどスリルは増しませんし、先が読めない分、揺れへの対処ができずにちょっと痛い思いをするくらいしか違いがありませんでした。

・ブラックホールスクランブル

暗闇の中を疾走する、スペースマウンテンをモノすご~く意識したであろうコースター。

おそらくこちらも泉陽興業製。

暗闇の中を比較的ハイスピードで疾走しますので、大きなドロップはないもののスペースマウンテン程度の楽しさはあるコースターでした。

しかしながら、暗闇中での演出が謎。突然暗闇に大仏が浮かび上がったり、なんとも不思議な世界観でした。

・クリッパー

トーゴ製の子供向けコースター。

トーゴのオリジナルレイアウトのコースターというところくらいにしか価値を見いだせないコースターでした。

・惑星アクア

円形のボートに乗って進むラフティングタイプのアトラクション。

国内では比較的早い1993年の導入で、全長も長めでそこそこのスピード感とそこそこの水濡れもあり、盛り上がるアトラクションでした。

ボート自体が変形できるタイプだったのも特徴的。波に合わせてクネクネするのがスリルになっていました。

ライドフォトは、なんとスタッフのお姉さんがデジタル一眼レフで撮影、そのデータを送信して印刷の上販売するという、なんともアナログなシステムを取っていました。

SDカードを渡すために階段を何度も上り下りしている横浜・八景島シーパラダイスのライドフォトよりはマシですが…。

・ツインマーキュリー アドベンチャークルーズ

よくある急流すべり。前後二人乗りのボートに乗って、急流を落下するやつです。

火山の中を通過したり、ちょっとしたテーマ感もあるのですが、むしろ作り込みが甘いせいでハリボテ丸出しで興ざめな感じ。

せっかくテーマを作るなら、なにかストーリーが欲しいですよね。

・フリージングポート

アイススケートリンク。屋内でちょっと宇宙っぽい装飾もあり、雰囲気があって楽しかった記憶があります。

が、翌年のシーズンで魚を氷漬けにした結果、ご存知ネット大炎上の結果に。

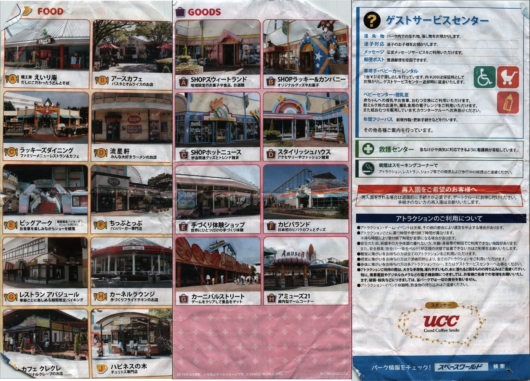

とこんな感じで、スペースワールドも晩年はただの遊園地と化していました。

窓口のお姉さんがくたびれたうさぎのきぐるみを着ていたり、そこら辺のスタッフがうさ耳カチューシャを付けていたり、場末の遊園地感が半端なかったんです。

ラッキーズダイニングというレストランのホール担当のおっちゃんは、トランプマンチックな仮装をして役にはまり込んでてちょっと怖かったし。

こうしてテーマが完全崩壊しているのは、運営会社として統率を取る気がない証左ですよね。

3. 結局なぜスペースワールドは潰れたのか

3.1 直接の原因は賃貸契約!?

スペースワールドは、上でも述べたとおり地主が新日鉄。テーマパークとしての設備は加森観光が持っている状態でした。

つまり、加森観光が新日鉄に土地代を支払いながら営業していたのです。

新日鉄がかつて出資していたスペースワールドの運営会社は一度潰れていますから、その負い目もあって、民事再生時には土地の貸借代を相当安く設定されていたはずです。

その契約期間切れのタイミングが10年だったのか12年だったのか。13年という契約はないと思いますので、2005年から起算して2017年6月末で一度期限切れ、お情けで1年再契約といった形でしょうか。

いずれにせよ、契約更新のタイミングで新日鉄側は貸借代の大幅な増額を要望したのではないかと思われます。

それに対して加森観光側が応じられなかったための閉園。

実際、新日鉄はスペースワールド跡地をイオンモールに貸し出すことにしているようですから、そのほうが儲かるわけです。

スペースワールド運営会社と新日鉄との関係が悪化したとか、何かしらの事情もあるのかもしれませんが、新日鉄は上場企業である以上、イオンモール以上の条件であればスペースワールドと契約を続けざるを得ませんので。

3.2 真の要因は賃貸契約ではない

というわけで、加森観光側に市場の需給バランスに見合った土地代を支払う能力があれば、スペースワールドは営業を継続できたわけです。

にもかかわらず、それができなかった。

つまり、当時のスペースワールドは2005年までに建設されたアトラクションの建設費用をほぼタダにしてもらった上に、土地代も相当安く設定してもらってようやく利益が出る状況だったのです。

それに対して、おそらく新日鉄が常識的な範囲での土地代値上げを要望したところ、それに対応できなかった。

2016年3月期には最高益を記録などと会社側は主張していますが、それもこうした背景があってのことだったのです。

閉園後、スペースワールドのアトラクションは加森観光関連の各施設へと移転、残りは海外へ売却されることになっています。

もし上で述べたスペースワールドの閉園理由がすべて正しかったとすれば、加森観光は多数のアトラクションをタダに等しい金額で手に入れてしまったことになります。

新日鉄の経済原理に基づく対応にも、もう少し人情味が欲しかったところではありますが(念の為強調しておきますと、全て既存ニュースなどから想像しただけのストーリーですよ!)、加森観光側も計画閉園を疑われても仕方ない動きです。

利益が出ているうちにパークを閉めて、アトラクションをゲットしてしまったわけですからね。

いろいろと後ろ暗いところがありそうなスペースワールドの閉園劇でした。

4. 次に読むのにオススメの記事

福岡県内には、他にも企業の跡地利用の一環でずさんな計画のもとに作られた遊園地がありました。

そんな、わずか3年で閉園してしまった幻の遊園地「ネイブルランド」のマップやアトラクション等を以下の記事でご紹介しています。

潰れた遊園地のマップシリーズを含む、遊園地関係の記事は以下のページにリストアップしています。

こちらを眺めていただいて、気になる遊園地がありましたら個別の記事も是非読んでいかれてください!

ディスカッション

コメント一覧

報道で加森観光側は、新日鐵が要求した賃料値上げには同意していたとあるし、加森観光側も同意していたのにいつの間にか、新日鐵がイオンと勝手に契約していたと言っているんだけど

適当に妄想でこういうの書くのは、プロとしてどうなんですかね?

匿名様

コメントありがとうございます。

まず、当サイトは個人サイトでして、いわゆるプロの報道機関ではございませんので、その点はご承知おきください。

あくまで遊園地マニア的視点から見た、今までの加森のやり方に対する恨みつらみも募ったうえでのゴシップ記事です。

さて、ご指摘の加森と新日鐵が賃料値上げに同意していた、とされる記事ですが、おそらく日経のこの記事ですよね。

アウトレット構想浮上 閉園のスペースワールド跡地 地元反発も

あくまで匿名の関係者談情報ですし、その後に別の関係者談情報として

との記述もあります。

スペースワールドや姫路セントラルパークなど、インバウンドの弱い施設は絞って、インバウンドで儲けの多いルスツに集中する、場合によっては施設移転なども辞さないスタンスの加森を警戒して破断にした可能性が指摘されています。

経緯に関して言えば、日経の記事は本記事の予想とは異なるものですが、本質的な問題点に関しては矛盾していないと考えています。

さらにこの記事を深読みしますと、契約延長が破談になった以上、賃料については合意したものの賃料以外の部分で何かしらの条件が付与されていて、その部分で合意できなかったとも考えられます。何かしら、新日鐵にはデメリットになる部分があったからこそ契約延長がされなかった、つまりは加森との契約延長は市場価値に見合っていなかったと捉える本記事の切り口は、決して間違っていないと考えています。

また、”加森観光側も同意していたのにいつの間にか、新日鐵がイオンと勝手に契約していたと言っている”というご指摘の出典につきましてはわかりかねますが、スペースワールド閉園決定が2016年12月、新日鐵がスペースワールド跡地利用でイオンに優先交渉権を与えたのが2017年4月ですので、少なくとも「加森との契約関係で揉めている間にいつの間にか新日鐵とイオンが勝手に契約していた」というのは、時系列に矛盾があります。

それが出来レースであったとしても、あくまで加森との契約延長が破談になった数ヶ月あとで、イオンとの交渉を開始するという手続きをとっていますので、手続きのプロセスを鑑みれば、新日鐵とイオンが「勝手に」契約していたというのは加森側の言いがかりでしかありません。

そのような発言が実在しているのであれば、事実に基づかない発言で言いがかりをつける、加森のやり方にはやはり反感を覚えざるを得ません。

特に後者の発言につきまして、出典等ご存知でしたら、ぜひご教示頂きたく存じます。

元従業員です、整備をしてました。

私は潰れる前に(カモリに渡って二年目かな?)に、所謂、肩叩きで辞めましたけど。

退職した理由は、組織の規模縮小に伴って係が合併した為にまともな管理職が居なくなり、主任補だったにも関わらず係長の仕事を一部(予算管理が全く出来てなかった)せざるを得なかった為の過労です(くも膜下出血+その後にうつ病)、現場のメンテ業務も有りましたし。残業は毎月二百時間が8ヶ月程続いてました。カモリに代わったらそんなものです。

新日鉄も工場縮小で余剰人員の処理も鉄から来た人が良く言ってました。

廃業した時も、建家とかも管理棟やら色々寿命で大規模な建て替えで費用が掛かるのを嫌がったと聞いた事が有りますね。

太郎様

コメントありがとうございます。

過労で倒れられた上、明らかな労災にも関わらず、肩叩きとは……。心中お察しします。

私も労働組合の仕事をしていたことがあるので、いろいろなトラブルを見たことがありますが、さすが、揉めたら一発アウトレベルのことをやっていますね。

200時間×8ヶ月とは、想像を絶します。そんな状況から、よくぞ生還されました。大変な状況かと存じますが、命が助かって良かったです。

やはり、遊園地の立て直しと言っても、大企業や自治体にはできないレベルの、無茶なコストカットをやっているだけのようですね。

八幡も高炉が古いこともあって、かなり苦しそうですね。確かに、日鉄側に八幡をどうにかする余力が無かったのも一因なのかもしれません。

建屋や管理棟ももちろんですが、おそらくスペースワールドはバブル期に作られたこともあって、あちこちの建物に相当コストのかかった作りになっていたと思います。本来は、そこの修繕にかかる費用も含めて、運営を始める前に把握をして、そのコストを支払えるだけの収入が得られるかどうかという資産をしてから運営に乗り出さないといけないはずなのですが、そこらへんも全く無視していたんでしょうね。ただ、少なくともそのコストを払えないことは認識していたはずですから、地元か日鉄かにたかる気でいたのか、あるいは本当に修繕が必要になった段階で店じまいをして、遊具を持っていく気でいたのか、そのどちらかのような気がします。いずれにしても地域振興、まちづくりにも大きく関与する遊園地を運営する企業としては、あまりにも無責任と言いますか、配慮や思いやりに欠く行動です。

そんな企業を頼らざるを得ない遊園地業界だったり、そのかつての経営母体の状況が残念でなりません。

返信、有り難う御座います。

他にも、色々とネタは在ります。

鉄から来られた人達は、最初から人余り対策だと仰ってましたし(団塊の世代)、赤が多すぎると潰すだのトントン位なら長続きする等(これ迄の、子会社がそうだったのでしょう)

そしてスペワですが、真っ赤です。親会社は殿様商売ですし

サービス業レジャー業界では全く経営出来ていませんでした。(後、パーク外周に将来のデータ通信用に光ファイバーケーブルが一週していました。知ってる人も少なく、私はたまたまケーブルを張り巡らした人から聞いたのですが日の目を見ることはありませんでした。)

今晩は、スペワは当初スペースキャンプのシャトル打ち上げシミュレーションの宿泊コースとパークの入場者の売上を収益のベースと考えていたようです。米国のキャンプと宇宙博物館と業務提携してたみたいです。博物館は宇宙服や月の石やアポロの帰還カプセル等をレンタルしてました(実物は石だけですが、他は本物の予備)。ただ、宿泊の方は文科省に学校カリキュラムにして貰おうとしてましたが、此方は断られ宿泊は最初の方こそ近くの大学や、高校の修学旅行等が有りましたがその後はさっぱりでした。私が入社したのが開園から3年目でしたがその頃は、先程挙げた学校関係の他にシャトルマニアの方や韓国の方が宿泊されたりしました。(その中にキットのペンシルロケットを組み立てて打ち上げると言うカリキュラムも入ってました)まだまだ暴露話はありますが又の機会とします。(センヨウ絡みのトラブルとか)太郎

太郎様

コメントありがとうございます。

また、返信が遅くなりまして申し訳ございません。

やはりスペースキャンプを収益ベースとしていたんですね。

私もガイドブックで見たときに、あれは体験してみたいとは思ったのですが、やはり拘束時間のハードルが高くて、わざわざ八幡まで行って体験しよう、とはならなかったです。特にマルチアクシストレーナーと、ムーンウォーカーはやってみたかったのですが。。。小中学校も公立は金額的に厳しいでしょうね。今であれば、体験型の高額のものは比較的お客さんを集められう時代ですので、もしかしたら早すぎたのかもしれません。

雇用対策と地域貢献を兼ねていれば、赤なのは仕方ないのかもしれません。雇用もアルバイトで回すよりはお金かかっていたでしょうし。

光ファイバーは謎ですね。内部に通信用ならわかるのですが、外周というのはあとから敷設しようとして、パーク内を掘り返すわけにいかなかったから、ということでしょうか。しかもパーク内で高速ネットワークが必要になるような仕組みが思い浮かばないです。現代であればイントラに使いますが。。。なかなか不思議なことをしていたんですね。