スポンサーリンク

「ド・ドドンパ」乗車時の事故はなぜ起きたのか

ローラーコースターはどうやってカーブを曲がるのか ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

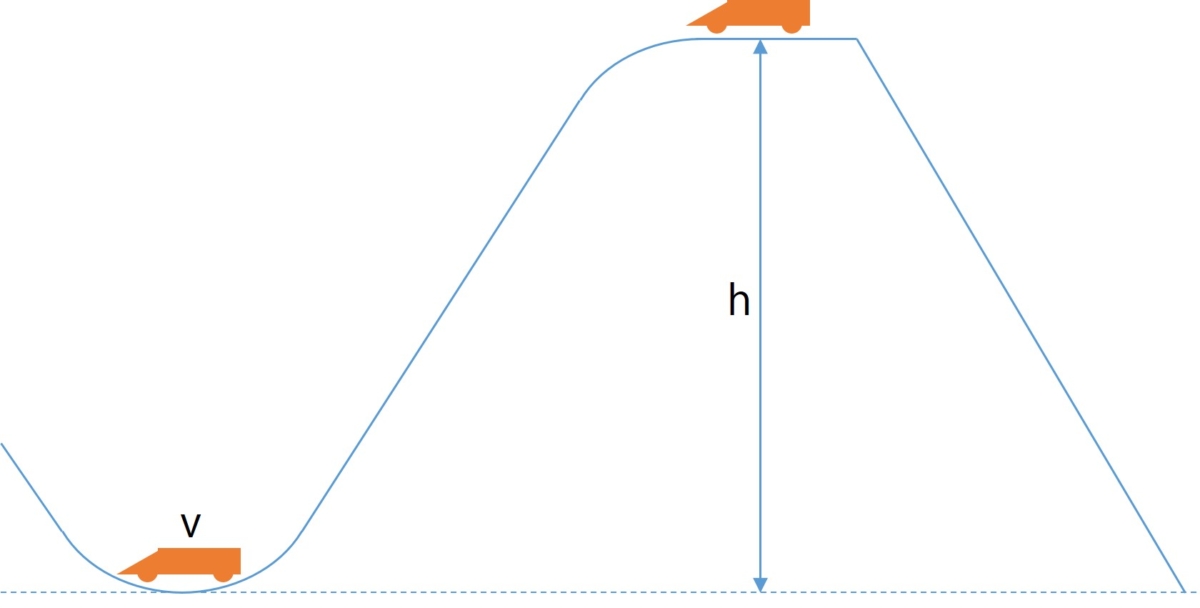

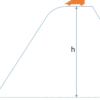

ローラーコースターでエネルギーの散逸を学ぶ ー 遊園地でSTEM+CHEG教育

遊園地で楽しく勉強をしよう・させよう ー STEM+CHEG教育のすゝめ

ローラーコースターは今後どうなっていくのか ー ローラーコースターの歴史10

20世紀末の挑戦と失敗 ー ローラーコースターの歴史9

ループコースターの誕生と第2の黄金期 ー ローラーコースターの歴史8

スチールコースターの発明とディズニー ー ローラーコースターの歴史7

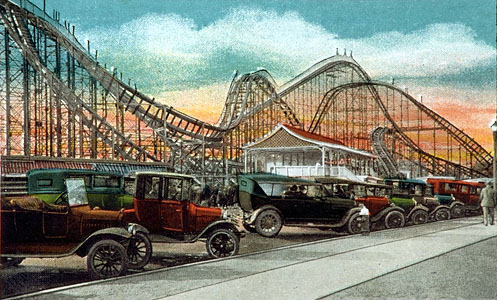

ローラーコースター黄金期と行き過ぎたスリル(1920年代) ー ローラーコースターの歴史6

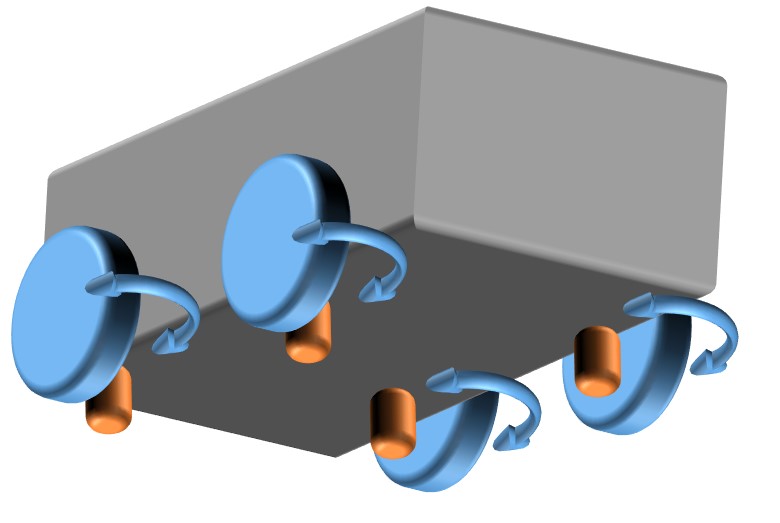

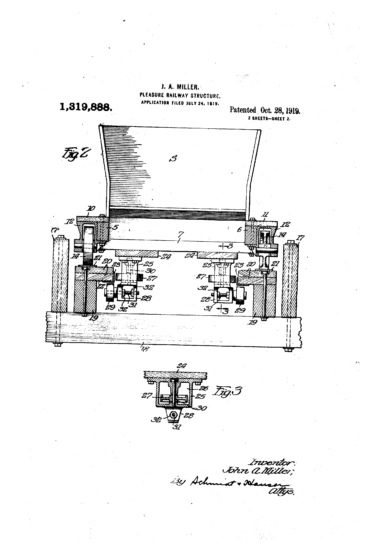

安全性を高めるとスリルもアップ!? 天才ジョン・ミラーの発明(1910-1940) ー ローラーコースターの歴史5

関連記事

日本の遊園地が生き残るための3つの道 ー 遊園地はなぜ潰れるのか Part 7

来場客数が低調に推移しているのに、集客増を狙って何か手を打つお金もない。そんなジ ...

遊園地を運営するのに、一体いくらかかるの? ー 遊園地はなぜ潰れるのか Part2

遊園地を運営するのに必要な人件費やアトラクションの整備費用。一体いくらくらいかか ...

ローラーコースターは今後どうなっていくのか ー ローラーコースターの歴史10

ローラーコースター界は2000年代以降、停滞の時代に突入しています。これまでの1 ...

うつ伏せの恐怖【アクロバット】 ー ナガシマスパーランドのローラーコースター

ナガシマスパーランドのうつ伏せ型コースター「アクロバット」。うつ伏せならではのス ...

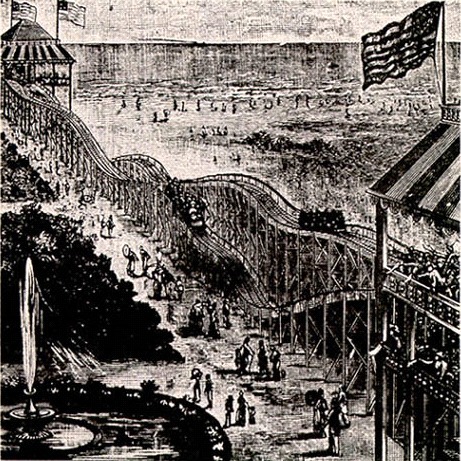

搬送用設備の娯楽転用(19世紀) ー ローラーコースターの歴史2

まだ現代型のローラーコースターが発明される前は、貨物運搬用のすべり台や鉄道に乗っ ...

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません